Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar estos u otros sitios web correctamente.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Noticias de la Armada de Estados Unidos

- Tema iniciado Guitro01

- Fecha de inicio

Así serán los acorazados de la ‘Flota Dorada’ anunciados por Donald Trump para renovar la flota naval de EE.UU. | Internacional | Noticias | El Universo

De acuerdo con el mandatario, cada buque desplazaría entre 30.000 y 40.000 toneladas y combinará misiles modernos con cañones navales tradicionales.

Según el cronograma presentado, los dos primeros acorazados podrían estar listos en un plazo aproximado de dos años y medio.

Imposible que un buque de 30 mil toneladas este listo ni siquiera en 3 años en un astillero de EEUU.

El presidente Trump anuncia un nuevo acorazado clase Trump, cuyo primer buque será el USS Defiant

22 de diciembre de 2025

Acorazado clase Trump (5)

Washington, 22 de diciembre de 2025 — El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció hoy un ambicioso programa naval para construir una nueva clase de acorazados, denominada "clase Trump", cuyo primer buque será el USS Defiant, en una ceremonia celebrada en su finca de Mar-a-Lago, Florida.

Según Trump, los nuevos buques serán los más grandes, rápidos y potentes jamás construidos en la historia mundial, superando las capacidades de cualquier acorazado anterior. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para revitalizar el poder marítimo estadounidense, denominado la "Flota Dorada".

Trump declaró que ya se ha autorizado el inicio de la construcción de dos buques, con un plan para un total de al menos diez y proyecciones que podrían alcanzar de 20 a 25 unidades en el futuro, una cifra que refleja el objetivo a largo plazo de fortalecer la presencia naval estadounidense.

El USS Defiant, que liderará la clase, fue descrito como un buque con un desplazamiento estimado de entre 30.000 y 40.000 toneladas, equipado con sensores y sistemas de armas de última generación, incluyendo misiles hipersónicos, cañones de riel (cañones electromagnéticos) y posibles capacidades nucleares a bordo, según detallaron fuentes oficiales.

El secretario de la Marina de EE.UU., John Phelan, presente en el evento, destacó que estas nuevas unidades serán "los buques más formidables y versátiles jamás construidos", destinados a servir como plataformas centrales para operaciones de alto impacto en teatros de operaciones navales globales.

Los analistas militares observan que la propuesta de reintroducir el concepto de acorazados —grandes buques que desempeñaron un papel central en las flotas navales hasta mediados del siglo XX— representa un claro cambio en la estrategia marítima estadounidense, al combinar la potencia de fuego tradicional con tecnologías modernas de combate marítimo y conectividad digital.

Durante el anuncio, Trump enfatizó que la construcción de estos buques no solo fortalecerá las capacidades militares de Estados Unidos, sino que también estimulará la industria naval nacional, creando empleos en astilleros y expandiendo la base industrial de defensa del país.

Sin embargo, el programa aún depende de las aprobaciones presupuestarias y legislativas del Congreso estadounidense, y los analistas señalan que los costos y la complejidad técnica podrían representar desafíos significativos a medida que el proyecto avanza hacia las siguientes etapas de desarrollo.

Saludos cordiales.

22 de diciembre de 2025

Acorazado clase Trump (5)

Washington, 22 de diciembre de 2025 — El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció hoy un ambicioso programa naval para construir una nueva clase de acorazados, denominada "clase Trump", cuyo primer buque será el USS Defiant, en una ceremonia celebrada en su finca de Mar-a-Lago, Florida.

Según Trump, los nuevos buques serán los más grandes, rápidos y potentes jamás construidos en la historia mundial, superando las capacidades de cualquier acorazado anterior. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para revitalizar el poder marítimo estadounidense, denominado la "Flota Dorada".

Trump declaró que ya se ha autorizado el inicio de la construcción de dos buques, con un plan para un total de al menos diez y proyecciones que podrían alcanzar de 20 a 25 unidades en el futuro, una cifra que refleja el objetivo a largo plazo de fortalecer la presencia naval estadounidense.

El USS Defiant, que liderará la clase, fue descrito como un buque con un desplazamiento estimado de entre 30.000 y 40.000 toneladas, equipado con sensores y sistemas de armas de última generación, incluyendo misiles hipersónicos, cañones de riel (cañones electromagnéticos) y posibles capacidades nucleares a bordo, según detallaron fuentes oficiales.

El secretario de la Marina de EE.UU., John Phelan, presente en el evento, destacó que estas nuevas unidades serán "los buques más formidables y versátiles jamás construidos", destinados a servir como plataformas centrales para operaciones de alto impacto en teatros de operaciones navales globales.

Los analistas militares observan que la propuesta de reintroducir el concepto de acorazados —grandes buques que desempeñaron un papel central en las flotas navales hasta mediados del siglo XX— representa un claro cambio en la estrategia marítima estadounidense, al combinar la potencia de fuego tradicional con tecnologías modernas de combate marítimo y conectividad digital.

Durante el anuncio, Trump enfatizó que la construcción de estos buques no solo fortalecerá las capacidades militares de Estados Unidos, sino que también estimulará la industria naval nacional, creando empleos en astilleros y expandiendo la base industrial de defensa del país.

Sin embargo, el programa aún depende de las aprobaciones presupuestarias y legislativas del Congreso estadounidense, y los analistas señalan que los costos y la complejidad técnica podrían representar desafíos significativos a medida que el proyecto avanza hacia las siguientes etapas de desarrollo.

Presidente Trump anuncia novo 'battleship' classe Trump, com primeiro navio batizado de USS Defiant - Poder Naval

O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, anunciou hoje um ambicioso programa naval para construir uma nova classe de battleships, intitulada “classe Trump”, com a primeira embarcação batizada de USS Defiant, em cerimônia realizada em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida.

www.naval.com.br

Saludos cordiales.

Mientras tanto...

Me parece que ni la nueva generación de corbetas (Gowind 2500, Meko A100, etc.) le envidiarán poco y nada a estas fragatas.

Las LCS tampoco. O, quizás sí. Envidiarán que ahora, quizás, funcionen sin romperse.

La nueva fragata FF(X) de la Armada no tendrá un sistema de lanzamiento vertical de misiles

Me parece que ni la nueva generación de corbetas (Gowind 2500, Meko A100, etc.) le envidiarán poco y nada a estas fragatas.

Las LCS tampoco. O, quizás sí. Envidiarán que ahora, quizás, funcionen sin romperse.

Última edición:

Hablan de propulsión nuclear,30.000 toneladas y en servicio para el 2050.

Si quieren instalar láser de muy alta potencia la energía que aporta un reactor nuclear es lo más oportuno.

En caso de ataque de saturación, el láser o los que tenga tendrán que disparar decenas de veces en segundos.

La US NAVY cuenta con que Trump será una momia naranja para cuando se quiera botar el primero, de ahí el nombre.

Saludos.

Lo que sabemos sobre el acorazado de la clase Trump

El USS Defiant sería el primer acorazado de la clase Trump, pero aún quedan grandes dudas sobre la asequibilidad y la lógica de un diseño tan masivo.

What We Know About The Trump Class "Battleship"

The USS Defiant would be the first Trump class battleship, but major questions remain about affordability and logic of such a massive design.

Tasos Katopodis/Getty Images

Mientras tanto...

La nueva fragata FF(X) de la Armada no tendrá un sistema de lanzamiento vertical de misiles

Me parece que ni la nueva generación de corbetas (Gowind 2500, Meko A100, etc.) le envidiarán poco y nada a estas fragatas.

Las CS tampoco. O, quizás sí. Envidiarán que ahora quizás funciones sin romperse.

La única defensa antiaérea seria entonces el RAM y la propia pieza de 57 mm, siempre guiándonos por el render...

Eduardo Moretti

Colaborador

Conociendo la clase Trump, los futuros acorazados de 40.000 toneladas de desplazamiento de la Armada de EE.UU.

PorGermán Alejandro Romero

-

23 diciembre, 2025

Conociendo la clase Trump, los futuros acorazados de 40.000 toneladas de desplazamiento de la Armada de EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció ayer, 22 de diciembre, los planes para la construcción de una nueva clase de grandes

Creo que están siendo muy exagerados con esto acá.

La US Navy quería algo así hace rato.

No son Zumwalt, son mucho más grandes.

Para llevar misiles hipersónicos y de largo alcance se necesita TAMAÑO. Sino llevás 4 y ocupaste todo el VLS.

Para tener un reactor nuclear tiene que ser grande. Para tener CIWS láser necesita un reactor nuclear.

Los chinos van por el mismo camino y van a tener destructores nucleares. Cuando nos demos cuenta China aparece con cruceros de 20-30 mil toneladas también.

Y que no nos sorprenda que unos años Japón anuncie cruceros a propulsión nuclear, o SCorea...

Los rusos cuando termine el conflicto van a hacer lo mismo. Nuevos cruceros nucleares para la flota del pacífico y ártico.

USA tiene ya muchos portaaviones, y pueden mantenerlos por décadas. Pero han llegado al punto de rendimiento decreciente. Cada vez más caros y vulnerables.

Con la proliferación de armas de alcance extendido, hipersónicas y la masificación de su producción (China produce hipersónicos por 99.000 dólares), los portaaviones se están volviendo MUY vulnerables, y REDUNDANTES.

Los alcances de las nuevas armas hacen que se pueda atacar incluso más allá del alcance operativo de un ala embarcada. Volviendo cada isla y base profunda en un punto de lanzamiento válido, en rango a cualquier escenario operativo en el pacífico.

Nuevos buques llenos de armas y defensas son necesarias para saturar al enemigo y poder defenderse de saturación. La configuración actual de la Navy no está pensada para un escenario así, donde el ENO puede disputar el mar, atacar de muy lejos, en masa y causar pérdidas.

Atrás quedaron los días del domino naval absoluto donde el mundo era el MARE NOSTRVM de la USN.

Por algo cancelaron las Fragatas de Fincantieri. Muy caras, muy lentas de contruir.

Partes de las reformas militares de Trump vienen por el lado de comprender 3 puntos:

1-Estados Unidos ya no tiene dominio impune y será superado en número, capacidad industrial y tecnológica en ciertas áreas.

2-Europa no es un aliado útil, competente, ni mucho menos capaz. USA no puede contar con la capacidad industrial europea cada vez más irrelevante, extremadamente cara. Ni tampoco puede confiar en que sumen su capacidad naval cuando lo necesiten: Ergo USA está solo y solo puede contar con Japón, SCorea y Australia en Asia.

3-Deben bajar costos y recuperar capacidad industrial.

Sobre el último punto, la administración de Trump está revisando todo el sistema de contratos y construcciones. Encontrando ineficiencias, desperdicios de fondos, sobreprecios y corrupción donde toca.

Están desregularizando, eliminando burocracia, promoviendo la diversificación de proveedores y exigiendo a los grandes grupos que incrementen productividad, bajen costos y produzcan en masa.

Esperan que en una década se puedan producir buques varias veces más baratos que ahora y de forma más rápida.

No puede ser que una fragata cueste 800 millones y tarden 5 años en construirla. La realidad de la USN implora la producción de más cascos a bajo costo.

Por eso han cancelado las Constellation. Quieren más cascos para poder absorber pérdidas. Entonces quedarán los portaaviones y el acorazado como los núcleos ofensivos, liderando flotas de cruceros y fragatas numerosas.

Las nuevas Fragatas FF(X), basadas en el "aviso de patrulla" clase Legend tendrán casi 5 mil toneladas, son una fragata hecha y derecha.

El programa está pensado para la producción seriada, reduciendo los costes de construcción. Basado en un casco ya diseñado y en producción.

La US Navy quería algo así hace rato.

No son Zumwalt, son mucho más grandes.

Para llevar misiles hipersónicos y de largo alcance se necesita TAMAÑO. Sino llevás 4 y ocupaste todo el VLS.

Para tener un reactor nuclear tiene que ser grande. Para tener CIWS láser necesita un reactor nuclear.

Los chinos van por el mismo camino y van a tener destructores nucleares. Cuando nos demos cuenta China aparece con cruceros de 20-30 mil toneladas también.

Y que no nos sorprenda que unos años Japón anuncie cruceros a propulsión nuclear, o SCorea...

Los rusos cuando termine el conflicto van a hacer lo mismo. Nuevos cruceros nucleares para la flota del pacífico y ártico.

USA tiene ya muchos portaaviones, y pueden mantenerlos por décadas. Pero han llegado al punto de rendimiento decreciente. Cada vez más caros y vulnerables.

Con la proliferación de armas de alcance extendido, hipersónicas y la masificación de su producción (China produce hipersónicos por 99.000 dólares), los portaaviones se están volviendo MUY vulnerables, y REDUNDANTES.

Los alcances de las nuevas armas hacen que se pueda atacar incluso más allá del alcance operativo de un ala embarcada. Volviendo cada isla y base profunda en un punto de lanzamiento válido, en rango a cualquier escenario operativo en el pacífico.

Nuevos buques llenos de armas y defensas son necesarias para saturar al enemigo y poder defenderse de saturación. La configuración actual de la Navy no está pensada para un escenario así, donde el ENO puede disputar el mar, atacar de muy lejos, en masa y causar pérdidas.

Atrás quedaron los días del domino naval absoluto donde el mundo era el MARE NOSTRVM de la USN.

Por algo cancelaron las Fragatas de Fincantieri. Muy caras, muy lentas de contruir.

Partes de las reformas militares de Trump vienen por el lado de comprender 3 puntos:

1-Estados Unidos ya no tiene dominio impune y será superado en número, capacidad industrial y tecnológica en ciertas áreas.

2-Europa no es un aliado útil, competente, ni mucho menos capaz. USA no puede contar con la capacidad industrial europea cada vez más irrelevante, extremadamente cara. Ni tampoco puede confiar en que sumen su capacidad naval cuando lo necesiten: Ergo USA está solo y solo puede contar con Japón, SCorea y Australia en Asia.

3-Deben bajar costos y recuperar capacidad industrial.

Sobre el último punto, la administración de Trump está revisando todo el sistema de contratos y construcciones. Encontrando ineficiencias, desperdicios de fondos, sobreprecios y corrupción donde toca.

Están desregularizando, eliminando burocracia, promoviendo la diversificación de proveedores y exigiendo a los grandes grupos que incrementen productividad, bajen costos y produzcan en masa.

Esperan que en una década se puedan producir buques varias veces más baratos que ahora y de forma más rápida.

No puede ser que una fragata cueste 800 millones y tarden 5 años en construirla. La realidad de la USN implora la producción de más cascos a bajo costo.

Por eso han cancelado las Constellation. Quieren más cascos para poder absorber pérdidas. Entonces quedarán los portaaviones y el acorazado como los núcleos ofensivos, liderando flotas de cruceros y fragatas numerosas.

Las nuevas Fragatas FF(X), basadas en el "aviso de patrulla" clase Legend tendrán casi 5 mil toneladas, son una fragata hecha y derecha.

El programa está pensado para la producción seriada, reduciendo los costes de construcción. Basado en un casco ya diseñado y en producción.

El presidente Trump anuncia un nuevo acorazado

22 de diciembre de 2025“El Presidente ha sido claro: debemos recuperar nuestro poderío industrial marítimo estadounidense, y me ha dicho en repetidas ocasiones que, como Secretario de la Marina, mi labor es equipar a nuestros marineros para que ganen la batalla en el mar con los mejores buques de nuestra historia”, declaró John C. Phelan, Secretario de la Marina. “Ahora, cuando surja un conflicto, nos harán dos preguntas: ¿dónde está el portaaviones y dónde está el acorazado?”.

Estos nuevos acorazados serán la pieza central de la iniciativa de la Flota Dorada de la Armada y serán los primeros de su tipo en proporcionar una potencia de fuego dominante y una ventaja decisiva sobre los adversarios al integrar las armas de ataque profundo más avanzadas de la actualidad con los sistemas revolucionarios de los años venideros.

Diseñado para superar a cualquier adversario extranjero, este nuevo acorazado será la pieza clave del poder naval. Con un tamaño tres veces mayor que el de un destructor de la clase Arleigh Burke, su enorme armazón proporciona una potencia de fuego superior, depósitos de misiles más grandes y la capacidad de lanzar misiles hipersónicos convencionales de ataque inmediato y el misil de crucero de lanzamiento de superficie nuclear.

La clase Trump será capaz de operar en un rol tradicional de Defensa Aérea y de Misiles Integrada con un Grupo de Ataque de Portaaviones o comandar su propio Grupo de Acción de Superficie para esfuerzos de Guerra de Superficie y Antisubmarina, además de lanzar fuegos estratégicos hipersónicos de largo alcance y liderar las operaciones de una flota entera como nodo de control de comando central.

"Al forjar el futuro de la Flota de nuestra Armada, necesitamos un combatiente de superficie más grande, y los acorazados clase Trump cumplen con ese requisito", declaró el Almirante Daryl Caudle, 34.º Jefe de Operaciones Navales. "Garantizaremos la mejora continua, evaluaciones intelectualmente honestas sobre la necesidad de disuadir eficazmente y ganar en la década de 2030 y más allá, y una ejecución disciplinada que resulte en una Flota sin igual en letalidad, adaptabilidad y fuerza".

El acorazado se adquirirá mediante un enfoque de equipo de diseño colaborativo con la industria, liderado por la Armada, para acelerar el diseño y la construcción, con el apoyo de más de 1000 proveedores en casi todos los estados de Estados Unidos. La Armada continuará construyendo y empleando el DDG 51 como su buque insignia de la flota y desarrollando el FF(X) como un combatiente de alta capacidad de producción, expandiendo la flota rápidamente mediante una combinación más intencionada de capacidades y plataformas.

La introducción de la clase Trump simboliza el compromiso de 250 años de la Armada con la innovación y el dominio marítimo. Desde el fondo marino hasta el espacio, la Armada proporciona energía para la paz, siempre lista para luchar y ganar. Este hito marca el legado perdurable de la Armada y su compromiso de forjar el futuro del poder marítimo.

Para leer más sobre el nuevo acorazado de la Armada, visita goldenfleet.navy.mil .

Parece que lleva un cañón como los del Zumwalt.

El precio de cada proyectil es tan prohibitivo que se pensó en desmontarlos e instalar más celdas para misiles.

El precio de cada proyectil es tan prohibitivo que se pensó en desmontarlos e instalar más celdas para misiles.

nico22

Colaborador

Puede haber un enjambre de decenas de misiles y después ser guiados a diferentes blancos,no tiene porque ser todos a uno.Parece que se esta defendiendo de múltiples ataques que confluyen contra el mismo simultáneamente, mientras otros buques de su grupo de batalla están sucumbiendo.

Estoy elucubrando,no se si ahora es posible hacerlo, quizás dentro de un tiempo quién sabe.

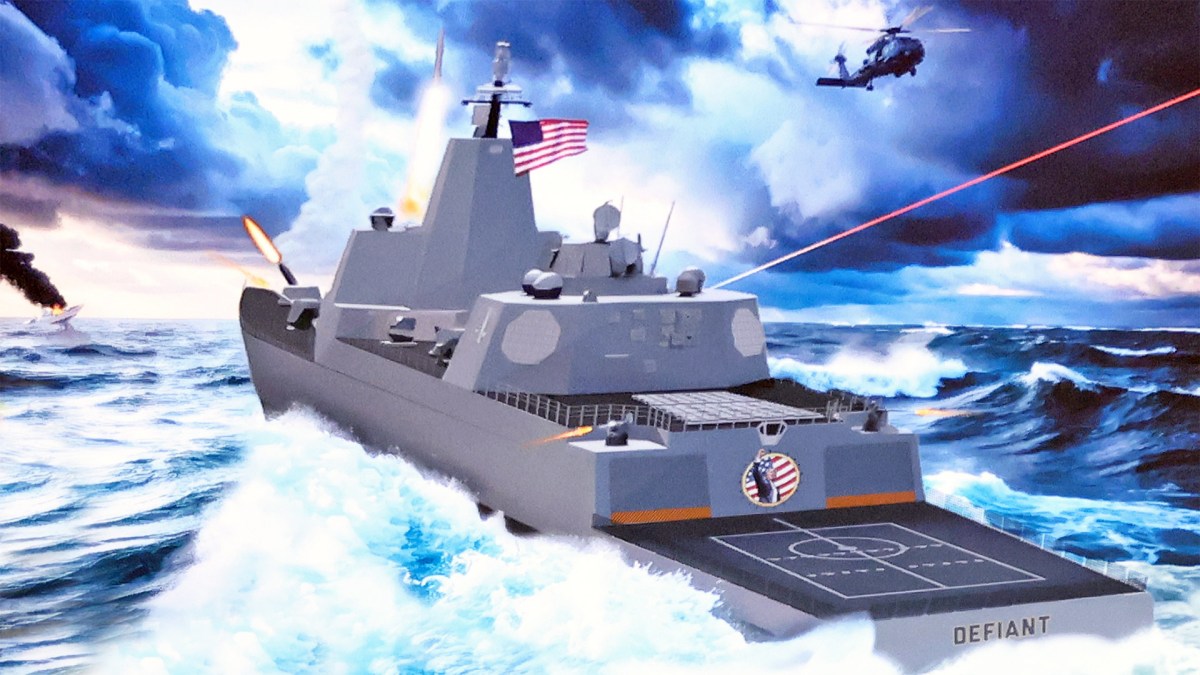

No es necesario especular mucho. Mi comentario aspiraba a ser tan bizarro como la imagen.

Son imágenes artísticas que parecen hecha con IA y con mucha interpretación libre.

Se observan misiles, cañones y lasers disparando de todo para todos lados.

Buque en un escenario con mucha espectacularidad, incluyendo buques que se están hundiendo, aviones y helicópteros, etc.

Con un estilo de pinceladas y estética general que recuerda a la Segunda Guerra Mundial.

Espectáculo donde, a pesar del humo y destellos... luce impecable un enorme cartel de campaña del presidente en ejercicio.

Presidente en ejercicio que le asigna a la clase su propio nombre.

Bastante inaudito en los más de dos siglos de historia de la democracia estadounidense.

Lo llaman "acorazado" y lo acompañan de una estética de la primera mitad del siglo XX. Parece un grito de melancolía. Como cuando los británicos cuando se ponen a inflar su período victoriano y los europeos, en general, a la Belle Époque.

¿Mirar el "futuro" consiste mirarte al espejo?

En pocas palabras, y poniéndonos más serios, difícilmente la imagen sea representativa del proyecto real.

Habrá que ver qué pasa. No esta claro que siquiera se aproxime a la verdadera configuración.

Además, el propio presidente estadounidense refiere que quiere participar personalmente en el diseño estético.

Así que allí también habrá que esperar qué termina pasando.

Por lo pronto, lo único que se sabe es que Estados Unidos pretende, en su interés de poner su alicaída industria naval de pie, fabricar algunos barcos de batalla extremadamente grandes, complejos y caros.

Y pretenden hacerlos realidad en tiempo récord.

Muchos y pesados desafíos sobre las espaldas del aún innato USS Desafiant de la Clase Trump.

Son imágenes artísticas que parecen hecha con IA y con mucha interpretación libre.

Se observan misiles, cañones y lasers disparando de todo para todos lados.

Buque en un escenario con mucha espectacularidad, incluyendo buques que se están hundiendo, aviones y helicópteros, etc.

Con un estilo de pinceladas y estética general que recuerda a la Segunda Guerra Mundial.

Espectáculo donde, a pesar del humo y destellos... luce impecable un enorme cartel de campaña del presidente en ejercicio.

Presidente en ejercicio que le asigna a la clase su propio nombre.

Bastante inaudito en los más de dos siglos de historia de la democracia estadounidense.

Lo llaman "acorazado" y lo acompañan de una estética de la primera mitad del siglo XX. Parece un grito de melancolía. Como cuando los británicos cuando se ponen a inflar su período victoriano y los europeos, en general, a la Belle Époque.

¿Mirar el "futuro" consiste mirarte al espejo?

En pocas palabras, y poniéndonos más serios, difícilmente la imagen sea representativa del proyecto real.

Habrá que ver qué pasa. No esta claro que siquiera se aproxime a la verdadera configuración.

Además, el propio presidente estadounidense refiere que quiere participar personalmente en el diseño estético.

Así que allí también habrá que esperar qué termina pasando.

Por lo pronto, lo único que se sabe es que Estados Unidos pretende, en su interés de poner su alicaída industria naval de pie, fabricar algunos barcos de batalla extremadamente grandes, complejos y caros.

Y pretenden hacerlos realidad en tiempo récord.

Muchos y pesados desafíos sobre las espaldas del aún innato USS Desafiant de la Clase Trump.

Esta clase Trump / Defiant me parece un error gigantesco. 40.000 toneladas de error.

Para portar misiles hipersónicos black eagle y LRCPS no es indispensable un BB, submarinos y DD Zumwalt pueden hacerlo y en no poca cantidad. Además, de manera distribuida o sin escolta como el submarino. Le dan a uno y aunque no se hunda dificilmente pueda seguir combatiendo y los misiles que te queden por lanzar puede que no los lances nunca.

Para portar misiles hipersónicos black eagle y LRCPS no es indispensable un BB, submarinos y DD Zumwalt pueden hacerlo y en no poca cantidad. Además, de manera distribuida o sin escolta como el submarino. Le dan a uno y aunque no se hunda dificilmente pueda seguir combatiendo y los misiles que te queden por lanzar puede que no los lances nunca.

nico22

Colaborador

Se tiene alguna idea de cuántos impactos de misiles hipersonicos se banca un portaviones??...1,3,5 más??Esta clase Trump / Defiant me parece un error gigantesco. 40.000 toneladas de error.

Para portar misiles hipersónicos black eagle y LRCPS no es indispensable un BB, submarinos y DD Zumwalt pueden hacerlo y en no poca cantidad. Además, de manera distribuida o sin escolta como el submarino. Le dan a uno y aunque no se hunda dificilmente pueda seguir combatiendo y los misiles que te queden por lanzar puede que no los lances nunca.

Imaginemos que los mismos que este BB. El tema es otro.Se tiene alguna idea de cuántos impactos de misiles hipersonicos se banca un portaviones??...1,3,5 más??

Este BB lo veo rígido, es para ataques al territorio enemigo. Hoy para ganar el control - dominio del mar están en orden de importancia los SSN, GAE de CV y buques de superficie tipo FF y DD. Este monstruo queda relegado a ataques a tierra, pero es inmenso y caro ¿Tendrás unos 6 u 8 a lo sumo? Solo por la mar no va a combatir, si fuesen 6 de estos BB en operaciones necesitarás unos 24 escoltas, de esos que la US Navy llora que no tiene en cantidad suficiente, al grado que por apuro botarán fragatas sin VLS y después verán si se los agregan. Esos 24 escoltas operativos implica en realidad unos 30+ considerando los que estarán en mantenimiento.

Me puedo equivocar, pero en términos generales en la WWII era más fácil hundir un CV que un BB, pero fueron estos últimos los que quedaron obsoletos por rígidos y caros en relación a un CV. Acá me parece lo mismo. Los misiles hipersónicos los puedes lanzar desde SSGN que hoy pueden llevar hasta 154 tomahawk o desarrollas SSGN ad hoc a los nuevos misiles hipersónicos, menos tripulación que el clase Trump y no necesitan escolta. Si de buques de superficie se trata, desarrolla más Zumwalt y distribuyes el riesgo.

Última edición:

Eduardo Moretti

Colaborador

HII mejorará sus instalaciones para la desactivación y baja del portaaviones nuclear USS Nimitz de la Armada de EE. UU.

El portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68) de la Armada de Estados Unidos (US Navy) se encuentra en el foco de un nuevo contrato adjudicado a Huntington

Mientras tanto...

La nueva fragata FF(X) de la Armada no tendrá un sistema de lanzamiento vertical de misiles

Me parece que ni la nueva generación de corbetas (Gowind 2500, Meko A100, etc.) le envidiarán poco y nada a estas fragatas.

Las LCS tampoco. O, quizás sí. Envidiarán que ahora, quizás, funcionen sin romperse.

Habra que ver los modulos instalables que capacidad le brindan.

Voy a intentar encontrarle la parte “positiva”, si el término cabe, a los futuros “acorazados” o “cruceros de batalla”. No tengo certeza sobre cuál sería la traducción más fiel del concepto.

A ello se sumaría una nueva generación de radares de mayor alcance, potencialmente capaces de detectar misiles balísticos intercontinentales en fases muy tempranas de su trayectoria, así como sistemas de guerra electrónica cada vez más potentes, que operarían, en buena medida, por “fuerza bruta”. Tampoco debe perderse de vista el creciente consumo energético asociado a la inteligencia artificial aplicada a la gestión del combate, la fusión de sensores y la toma de decisiones en tiempo real.

Quizás —y solo quizás— los planificadores estadounidenses estén llegando a la conclusión de que necesitan una plataforma capaz de generar mucha más energía eléctrica para alimentar todos estos sistemas. Y, naturalmente, una planta de generación de ese tipo requiere también un abastecimiento considerable de combustible.

Las alternativas son conocidas: reactores nucleares o grandes centrales termoeléctricas, con prestaciones comparables a las que demanda un centro de datos de gran escala. En cualquier caso, si se requiere una planta de generación eléctrica de gran tamaño, radares voluminosos, antenas de guerra electrónica masivas, computadoras de alta capacidad y enormes bancos de supercondensadores para alimentar armas láser, de microondas y electromagnéticas, el resultado es inevitable: el buque que transporte todo eso termina siendo grande y pesado.

Y casi lo olvido: todo ese sistema también genera enormes cantidades de calor, que deben disiparse. Eso implica grandes y complejos sistemas de refrigeración y radiadores de dimensiones considerables.

Como antecedente ilustrativo, basta recordar a los submarinos clase Typhoon (Akula) de la antigua Unión Soviética. No fueron grandes por una cuestión de prestigio o exceso, sino porque los misiles R-39 que debían portar eran excepcionalmente voluminosos. El arma condicionó el diseño del vector, y no al revés.

El arma define al vector.

Pues bien, las “nuevas armas” demandan una fuente de energía que, aparentemente, los Burke ya no pueden proporcionar. Se trata de una exigencia energética sin precedentes, que reclama una nueva generación de buques. A partir de allí, todo lo demás crece en consecuencia.

Confirmar esta hipótesis requerirá estudios más detallados sobre la demanda real de energía de estas armas y sistemas digitales. La cantidad de “disparos” que deben almacenar los supercondensadores de los cañones láser y electromagnéticos implica, además, un volumen significativo bajo cubierta.

Tal vez no sea casual que China, que también parece avanzar de manera decidida en el desarrollo de armas de alta energía, tienda a construir buques de mayor tamaño. Incluso los experimentos japoneses con cañones electromagnéticos de menor escala arrastran consigo enormes y pesados bancos de supercondensadores.

Una vez que se dispone de plataformas tan grandes, resulta lógico aprovecharlas para embarcar una gran cantidad de misiles de todo tipo.

Por otro lado, durante varias décadas de la Guerra Fría, Estados Unidos estructuró su poder naval en torno a distintos tipos de grupos de ataque: los grupos de ataque aéreo (portaaviones), los grupos de ataque expedicionarios (anfibios) y los grupos de ataque de superficie. En estos últimos se incluían los acorazados y los cruceros lanzamisiles.

Con el tiempo, se llegó a la conclusión de que los grupos de ataque de superficie eran redundantes y que los grupos centrados en portaaviones resultaban suficientes para garantizar la supremacía naval.

Cabe preguntarse hoy, a la luz de las crecientes dudas sobre la capacidad de supervivencia de los superportaaviones frente a nuevas amenazas convencionales, si no se estará reconsiderando la necesidad de recuperar los grupos de ataque de superficie.

Después de todo, un “acorazado” de unas 30.000 toneladas seguiría siendo considerablemente más pequeño y más barato que un superportaaviones de 100.000 toneladas. No solo sería más económico, sino que también requeriría menos tripulación. Si esta lógica se impusiera, y considerando los patrones tradicionales de organización naval estadounidense, podría pensarse en la conformación de hasta 12 grupos de ataque de superficie, lo que implicaría entre 12 y 24 “acorazados”.

Avanzar en esta dirección, sin embargo, supone asumir que la era del portaaviones está siendo seriamente cuestionada. Ya no garantizan por sí solos la victoria. Es un debate profundo, que probablemente merezca un análisis específico.

Japón entendió, correctamente, que no podía competir con la productividad industrial de Estados Unidos, su principal rival en el Pacífico. Ante esa limitación, intentó compensar la desventaja cuantitativa mediante una apuesta por la supremacía tecnológica. Si solo podía construir unos pocos acorazados, entonces cada uno de ellos debía ser capaz de enfrentarse, al menos, a dos acorazados estadounidenses.

Partiendo de la restricción que imponía el Canal de Panamá al tamaño máximo de los buques norteamericanos, Japón diseñó acorazados que superaban ese límite. Buques más grandes implicaban cañones más potentes y de mayor alcance, corazas más gruesas y la posibilidad de atacar sin ser alcanzados.

Con superioridad tecnológica, creían poder imponerse a la abrumadora productividad industrial estadounidense. Se equivocaron.

Hoy da la impresión de que Japón realiza un análisis similar frente a su nuevo competidor regional: China. Sin embargo, a diferencia del pasado, parece haber aprendido la lección. En lugar de apostar todo a la supremacía tecnológica absoluta, busca un equilibrio más cuidadoso entre cantidad y calidad, buscando una ventaja tecnológica suficiente como para disuadir a actores mucho más grandes.

Cabe preguntarse, entonces, si Estados Unidos no debería tomar nota tanto de estos antecedentes históricos como de los desarrollos contemporáneos.

Dame, dame, dame energía. Mucha más energía.

He leído que los destructores clase Arleigh Burke han llegado prácticamente a su límite de desarrollo. Sus plantas propulsoras, redes eléctricas y sistemas asociados ya no pueden aportar mucha más energía de la que actualmente generan. Esto podría resultar insuficiente frente a las nuevas armas en desarrollo, especialmente aquellas de energía dirigida: cañones láser, de microondas y electromagnéticos.A ello se sumaría una nueva generación de radares de mayor alcance, potencialmente capaces de detectar misiles balísticos intercontinentales en fases muy tempranas de su trayectoria, así como sistemas de guerra electrónica cada vez más potentes, que operarían, en buena medida, por “fuerza bruta”. Tampoco debe perderse de vista el creciente consumo energético asociado a la inteligencia artificial aplicada a la gestión del combate, la fusión de sensores y la toma de decisiones en tiempo real.

Quizás —y solo quizás— los planificadores estadounidenses estén llegando a la conclusión de que necesitan una plataforma capaz de generar mucha más energía eléctrica para alimentar todos estos sistemas. Y, naturalmente, una planta de generación de ese tipo requiere también un abastecimiento considerable de combustible.

Las alternativas son conocidas: reactores nucleares o grandes centrales termoeléctricas, con prestaciones comparables a las que demanda un centro de datos de gran escala. En cualquier caso, si se requiere una planta de generación eléctrica de gran tamaño, radares voluminosos, antenas de guerra electrónica masivas, computadoras de alta capacidad y enormes bancos de supercondensadores para alimentar armas láser, de microondas y electromagnéticas, el resultado es inevitable: el buque que transporte todo eso termina siendo grande y pesado.

Y casi lo olvido: todo ese sistema también genera enormes cantidades de calor, que deben disiparse. Eso implica grandes y complejos sistemas de refrigeración y radiadores de dimensiones considerables.

Como antecedente ilustrativo, basta recordar a los submarinos clase Typhoon (Akula) de la antigua Unión Soviética. No fueron grandes por una cuestión de prestigio o exceso, sino porque los misiles R-39 que debían portar eran excepcionalmente voluminosos. El arma condicionó el diseño del vector, y no al revés.

El arma define al vector.

Pues bien, las “nuevas armas” demandan una fuente de energía que, aparentemente, los Burke ya no pueden proporcionar. Se trata de una exigencia energética sin precedentes, que reclama una nueva generación de buques. A partir de allí, todo lo demás crece en consecuencia.

Confirmar esta hipótesis requerirá estudios más detallados sobre la demanda real de energía de estas armas y sistemas digitales. La cantidad de “disparos” que deben almacenar los supercondensadores de los cañones láser y electromagnéticos implica, además, un volumen significativo bajo cubierta.

Tal vez no sea casual que China, que también parece avanzar de manera decidida en el desarrollo de armas de alta energía, tienda a construir buques de mayor tamaño. Incluso los experimentos japoneses con cañones electromagnéticos de menor escala arrastran consigo enormes y pesados bancos de supercondensadores.

Una vez que se dispone de plataformas tan grandes, resulta lógico aprovecharlas para embarcar una gran cantidad de misiles de todo tipo.

Grupos de Ataque de Superficie

Por otro lado, durante varias décadas de la Guerra Fría, Estados Unidos estructuró su poder naval en torno a distintos tipos de grupos de ataque: los grupos de ataque aéreo (portaaviones), los grupos de ataque expedicionarios (anfibios) y los grupos de ataque de superficie. En estos últimos se incluían los acorazados y los cruceros lanzamisiles.

Con el tiempo, se llegó a la conclusión de que los grupos de ataque de superficie eran redundantes y que los grupos centrados en portaaviones resultaban suficientes para garantizar la supremacía naval.

Cabe preguntarse hoy, a la luz de las crecientes dudas sobre la capacidad de supervivencia de los superportaaviones frente a nuevas amenazas convencionales, si no se estará reconsiderando la necesidad de recuperar los grupos de ataque de superficie.

Después de todo, un “acorazado” de unas 30.000 toneladas seguiría siendo considerablemente más pequeño y más barato que un superportaaviones de 100.000 toneladas. No solo sería más económico, sino que también requeriría menos tripulación. Si esta lógica se impusiera, y considerando los patrones tradicionales de organización naval estadounidense, podría pensarse en la conformación de hasta 12 grupos de ataque de superficie, lo que implicaría entre 12 y 24 “acorazados”.

Avanzar en esta dirección, sin embargo, supone asumir que la era del portaaviones está siendo seriamente cuestionada. Ya no garantizan por sí solos la victoria. Es un debate profundo, que probablemente merezca un análisis específico.

Síndrome Yamato

Dicho esto, me resulta imposible no hacer referencia a la doctrina naval del Imperio Japonés.Japón entendió, correctamente, que no podía competir con la productividad industrial de Estados Unidos, su principal rival en el Pacífico. Ante esa limitación, intentó compensar la desventaja cuantitativa mediante una apuesta por la supremacía tecnológica. Si solo podía construir unos pocos acorazados, entonces cada uno de ellos debía ser capaz de enfrentarse, al menos, a dos acorazados estadounidenses.

Partiendo de la restricción que imponía el Canal de Panamá al tamaño máximo de los buques norteamericanos, Japón diseñó acorazados que superaban ese límite. Buques más grandes implicaban cañones más potentes y de mayor alcance, corazas más gruesas y la posibilidad de atacar sin ser alcanzados.

Con superioridad tecnológica, creían poder imponerse a la abrumadora productividad industrial estadounidense. Se equivocaron.

Hoy da la impresión de que Japón realiza un análisis similar frente a su nuevo competidor regional: China. Sin embargo, a diferencia del pasado, parece haber aprendido la lección. En lugar de apostar todo a la supremacía tecnológica absoluta, busca un equilibrio más cuidadoso entre cantidad y calidad, buscando una ventaja tecnológica suficiente como para disuadir a actores mucho más grandes.

Cabe preguntarse, entonces, si Estados Unidos no debería tomar nota tanto de estos antecedentes históricos como de los desarrollos contemporáneos.

Última edición:

Temas similares

- Respuestas

- 12

- Visitas

- 1K

- Respuestas

- 1

- Visitas

- 2K